Page 19 - 《中国药房》网络版(科普刊)2024年6期

P. 19

2024 年 12 月 第 6 期 夏也:寻觅特洛伊木马——人文药学25年从梦想到现实 15

学家、科学史学者、科学哲学家仍在从更高端的研究中去释梦。1995年《美国心理学杂志》刊登

一篇长达 20 页的研究论文:《凯库勒发现苯分子结构的创造性认知过程》。况且关于梦的传

说,这也不是孤例,门捷列夫发明《化学元素周期表》也是源于一梦。《中国青年报》2008 年 2 月

20日发表方舟子“凯库勒的梦中发现之谜”文论的最后一句:“一个有趣的虚构故事是很难被枯

燥的事实真相所取代的,尤其当它可以被用来作为支持自己的学说的例证时更是如此。”

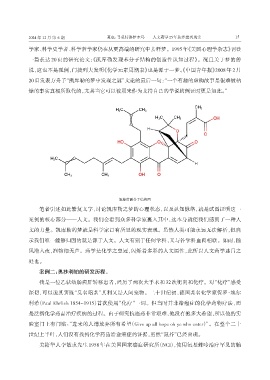

新藤黄酸分子结构图

笔者引述如此繁复文字,讨论凯库勒之梦的心理状态,以及认知脉络,就是试图证明这一

案例的核心部分——人文。我们会看到众多科学家裹入其中,这本身就使我们感到了一种人

文的力量。凯库勒的梦就是科学家日有所思的现实表现。虽然人类可能永远无法解析,但启

示我们唯一能够归因的就是源于人文。人文有别于任何学科,又与各学科血肉相联。如雨,随

风潜入夜,润物细无声。药学是化学之皇冠,闪烁着多彩的人文属性,此所以人文药学迷目之

处也。

案

案例二例二::奥沙利铂的研发历程奥沙利铂的研发历程。

我是一位乙状结肠癌肝转移患者,经历了两次大手术和 32次靶向和化疗。对“化疗”感受

深切,可以说其害既“臭名昭著”其利又是人间宠物。二十世纪初,德国著名化学家保罗·埃尔

利希(Paul Ehrlich 1854~1915)首次使用“化疗”一词。但当时并非指癌症的化学药物疗法,而

是泛指化学药品治疗疾病的过程。由于研究抗癌药非常艰难,他没有抱多大希望,所以他的实

验室门上有门贴:“进来的人请放弃所有希望(Give up all hope oh ye who enter)”。在整个二十

世纪上半叶,人们没有找到化学药品治愈癌症的证据,虽然“氮芥”已经出现。

美籍华人李敏求先生 1958 年在美国国家癌症研究所(NCI),使用氨基蝶呤治疗罕见的胎